葉山町にある築90年超の洋館「旧足立邸」で暮らす柴田大介さん・結さんご夫妻。1933(昭和8)年に建てられたこの建物を購入し、古い洋館での生活を選択した背景には、歴史ある建物を次世代に「使い継ぐ」という強い思いがありました。しかし、そこでの暮らしは理想だけでは成り立ちません。実際の住み心地、維持管理の費用と労力、そして何より、文化的価値のある建物をどう次世代に引き継いでいくのか。「消費して終わる」という現代の価値観に対し、柴田さんが実践する「使い継ぐ」文化とは何か、その体験と哲学とは?(聞き手:エンジョイワークス事業企画部・嘉屋恭子/編集構成:ENJOYWORKS TIMES・佐藤朋子)

*柴田夫妻が旧足立邸とどのように出会ったのか、購入に至るまでの経緯と思いを聞いたインタビュー前編はこちら。

——「洋館に住みたい」。そんな夢が叶ったわけですが、実際に暮らしてみて、古い建物ならではの課題はありますか? また、維持管理の現実について教えてください

まず住み心地についてですね。私の実家は80年代後半に建てられた一軒家ですが、暑さ寒さを比べると大体同じか、(妻は寒いと言っていますが)むしろこちらの方が若干良いぐらいです。体感ではありますが、断熱性能は極めて高いと思います。去年は虫で苦労しましたが、今年は業務用の忌避剤を家の周りに撒いたり、定期的に防虫スプレーを使ったりしているので、今のところ問題ありません。

懸念はメンテナンス。大きく壊れている箇所は今のところないのですが、経年劣化が目立つところはあります。例えば、キッチンは30年くらい前のリフォームなので、そろそろ修繕のタイミングです。オリジナルの棚や間取りを大切に残しながらキッチンをデザインすると、その分お金がかかりますし、外壁は南と西面は5年に1回の塗装が必要です。雨漏りの修理が必要になることもありましたが、これが興味深い体験でした。雨漏りの元凶は屋根ではなく、壁の中に入る水だったのです。基本的に壁に水が入ることが想定されていて、それを外に排水する機構が付いていました。しかし、どこかの時代の修繕で排水口をコーキングで埋めてしまったようで、せき止められた水が中でオーバーフローして漏れていたんです。屋根の専門の板金屋さんがたまたま来てくれて、その原因を突き止めてくれました。1回直して以降は、雨漏りしていません。

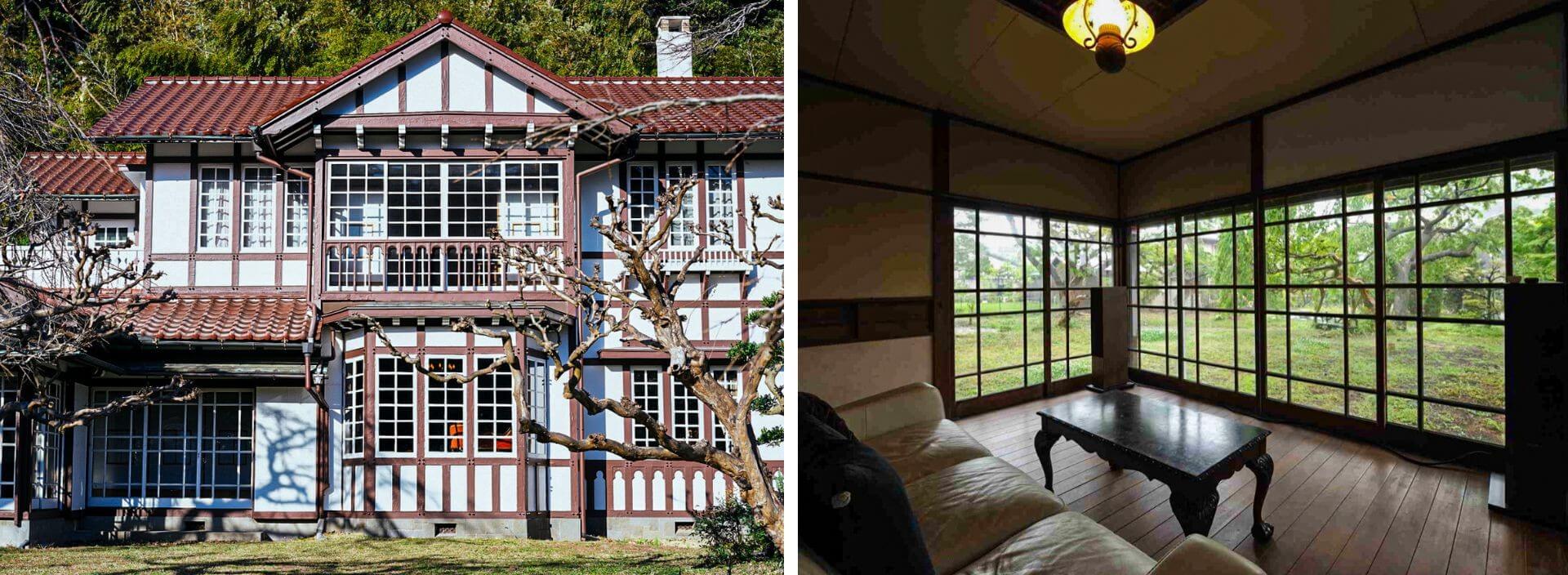

まさ「日本の洋館」の佇まい。窓の多さと「庭ビュー」はこの邸宅ならでは

古い家を維持するには、適切な人(構造を理解している人)と出会えるかどうかも大きいのだなと感じています。設備の工事はうまくいかないことも多いですが、5年間住んでみて、大体ひと通りの“難所”は把握できました。あとは上げ下げ窓が全部壊れたままで、それを修理する必要がありますが、まだ手をつけていません。ただ、そういった維持管理の大変さを差し引いても、「売りたい」と思ったことはないですね。楽しいですし、これを売ってしまったら次に住むところがないので(笑)。私が好きな家は、多分ここ以外にないと思います。

私たちは、この家の世界観を活かしたイベントも企画しています。例えば、古楽音楽会では、古い楽器を扱っている人に参加頂いて演奏会を催しています。お茶とお菓子の付いた音楽会のチケットは1万円を超えますが、毎回完売します。この場でしか表現できない世佇まいというか、そういう形で少しずつ文化的なコミュニティができていると良いなと思っています。また、年に何回か映画やドラマの撮影に使っていただいています。プロの方々なので一般に貸すよりも建物の扱いには慣れていらっしゃいます。撮影で来られる方にはびっくりされますね。普通はロケ地運営会社の管理人の方などが対応するようですが、うちは家族で“普通に”住んでいるので驚かれます。暮らしている温かみを感じるのも良いみたいですね。

——これまでの経験から、古い建物を継承していく上での根本的な課題は何だと考えていますか?

最大の課題は文化的な問題だと思います。例えば、東京の山手線の中にある100㎡の3億円のマンションや、世田谷区の100㎡に建つ3階建てのペンシルハウスが1億数千万円で売れているような状況で、それくらいの「価格」の家を買える人たちは実際にたくさんいるのです。ただ、その人たちがなぜ古い洋館を買わないかというと、おそらくそういう文化に触れていないからだと思います。100人のうち15人ぐらいは「古いものは素敵だ。残していくのは良いことだ」と思っているはずですが、そういう家に「住める」という文化を持っている人はほとんどいないのかもしれません。さらには今は「消費して終わる」という考え方が主流です。家も「使い潰す」、車も「乗り潰す」という感覚になっています。でも古い良いものは、希少性が増すことでバリューアップが起きていくのです。買ったときよりも手放すときの方が価値が高くなる。だから価値が向上するものを一定期間自分が所有するだけ。ただし、放っておくと劣化していくので、自分が少し手を加えながら、より価値が高い方向に持っていく必要があります。空き家にせず、使いながら価値を高めて継承していく。それを楽しみながら暮らしていけるか、ということです。

私たちもそうですが、アンティークの世界にいる人たちは、自分が所有するものが自分の代で終わるとは考えていません。いいものはずっと昔から大切にされてきて、たまたまこの期間だけ自分が所有するという感覚。所有者が連鎖していって、この期間は私のもの、次はまた別の人のもの――と連なっていく。自分の健康寿命よりも遥かに長いものに一瞬だけ携わっているという感じで、次の方に継いでいくという考え方ができるかどうかが重要です。

アンティークな家具や調度品たちは、数十年ずっとここにあったかのような存在感

そして、最終的には覚悟の問題だと思います。それを人生の一部として取り入れるかどうかの決断。住みたいと思えば住めるのですが、それを選びたいと思うだけの文化的背景を持っているか・いないかの違いだと思います。家を「世代を超えて住み継ぐ資産」と考えている外国の方のほうが価値を理解してくださる場合もあります。自分の日常生活に密着した文化を育むための教育が大切なのだと思います。

——次世代への継承について、どのようにお考えですか? 特に若い世代に古い建物の価値を伝えるためには何が必要でしょうか?

私が次のオーナーを探そうとするならば、60代以上の方々ではなく、もっと若い人たちに引き継いでほしいと思っています。例えば私が70歳になったとき、数十年住んでくれる人…30代の人に売りたいと思ったら、いま5歳ぐらいの子どもたちが対象になります。この世代に、「こんな家に住んでいる人がいて、(住み継ぐために)こういうことをやっているんだよ」ということを若いうちから知ってもらいたいのです。将来、「この家、小学生のときに見学で来たんですよ。ずっとこの家が素敵だなと思っていて、将来住みたいなと思っていたんです」という人が現れる…という期待を淡く抱いています。

近くに小学校があるので、近所の子どもたちはうちの前が通学路。周囲の民家と佇まいが違うといっても、あまり気にしていない子も多いようです。一方で、「ここなんだろう?」「素敵な建物だな」。そんな視点で見てくれる子もきっといると思います。そんな子たちが将来、次のオーナーになる可能性もあるかなと想像しています。一方で、我が家の子どもたちにとっては、ここが「自分の家」なので、特に違和感はないようです。以前は都内のマンションに住んでいましたが、大きな違いは外の変化を感じられること。マンションは気密性が高いので外の音や色が分かりません。でも今は、季節の移ろいや鳥の声、木々の色づきなど、自然をそのまま感じることができます。目を見やると緑が見える。これは窓が多いことも関係していると思います。

――築100年前後で維持管理できずに取り壊されるようなケースは全国でも数多くあります。相続以外の選択肢の中で、「継承」のヒントになりそうなところはありますか?

家族での継承(相続)で言うと、うちの子どもたちも将来的な対象ではありますが、好きじゃないと引き継ぐことはできないかもしれません。葉山という立地で暮らし続けることを選択するかどうか。東京に仕事があっても通勤が苦にならないかなど、条件があります。子どもたちが進学などで葉山を出て、戻ってくるかどうかも分かりません。継がないなら、誰かに売らなければならず、そのときに買ってくれる人は次の(もしくはまた次の)世代になることでしょう。

つまりは、相続でスムーズに住み継がれていくことは稀かもしれません。「古い建物を残していく」というのはやはりハードルが高く、売り手・買い手・仲介、この三者の連携がうまくいって初めて成り立つと言っても過言ではありません。法律や制度上、不動産売買という形式でしか進められませんが、それぞれが思いを持ってやるべきことをしっかりとやることが大切です。旧足立邸では「住んで継承できる人に買ってもらいたい」と努力を重ねた前オーナーの強い思い。洋館を住み継ぎたいという私たちの気持ち。エンジョイワークス担当者の「思いのある人をつなぎたい」という最後まで諦めない仲介者の存在があって進められたと思っています。

こうした事例を発信していくことも大事だと思っていて、「住める」という選択肢を持った人たちが増えていくことで、「使い潰す」文化から「使い継ぐ」文化への転換が進むのではないかと思います。そのためには、子どもたちに原体験を提供することが何より大切だと案じています。

*****

旧足立邸の変遷は単なる不動産取引を超えた、文化の継承の「物語」と言えるでしょう。「使い継ぐ」という考え方は、持続可能な社会を考える上でも重要な視点を私たちに提供してくれています。こうした継承の在り方を学び、実践していくために、古い建物や家族の資産をどう次世代につないでいくかを考える機会が、現代の私たちに必要なのかもしれません。

エンジョイワークスは6月から毎月1回、「まちとくらしのトリセツ」と題して、まちづくりやこの町での暮らしに関する学びの場を設けています。次回のテーマは「相続」。

【まちとくらしのトリセツ 第4回「明日、ウチが相続の対象になるって…!?意外とヒトゴトじゃないかも」】

日時:2025年9月27日(土)13:00〜

会場:葉山港3F多目的室B(葉山町堀内50)、参加無料

詳細はこちらから。

「ご自宅」の前での柴田さんご夫妻

2025/09/16

2025/09/16