コロナ禍を経てリモートワークが浸透し、場所にとらわれない働き方が当たり前になった今、「どこに住むか」という選択肢が大きく広がっています。一方で、地方の過疎化や都市部への人口集中が社会課題となっており、持続可能な社会の実現に向けた新たなアプローチが求められています。そんな中、日本航空株式会社(以下:JAL)が本格始動させた「つながる、二地域暮らし」プログラム。マイルを活用した移動支援により二地域居住のハードルを下げ、関係人口の拡大を目指すこの取り組みは、先ごろ国土交通省の「二地域居住先導的プロジェクト実装事業」にも採択されました。目指しているのは観光促進や移住支援にとどまらない「関係・つながりの日常化」という独自のビジョンです。二地域居住は日本の地域活性化と人々のウェルビーイング向上の鍵となるのか?このプログラムをけん引する同社の関係・つながり創造部に話を聞きました。(聞き手:ENJOYWORKS TIMES・佐藤朋子)

――国土交通省の「二地域居住先導的プロジェクト」とJALの「つながる、二地域暮らし」について教えてください

これは、国土交通省が昨年度から実施している事業で、人口減少・少子高齢化などの課題を抱える地域の持続性確保のため、二地域居住促進を通じた地方への人の流れ創出を目的としています。官民連携で課題解決の先導的取り組みを支援するものです。なぜ二地域(多地域)か?というと、完全移住より心理的・経済的ハードルが低く、都市部で培った専門知識や経験を持つ人が地方でも活動することで、個人には多様な体験と豊かな暮らしを、地方には関係人口拡大と活性化をもたらす持続可能なモデルとして期待されているからです。

私たちJALは航空事業が軸ですが「関係・つながり創造部」はコロナ禍を機に「移動を通じた関係・つながりを創造する」部署として昨年7月に生まれました。その地域に住んではいないけれど、仕事や趣味などを通じて継続的に関わりを持つ人たち――”関係人口”の拡大と地域コミュニティとの関わり度向上により、地域活性化につなげることを目的としています。

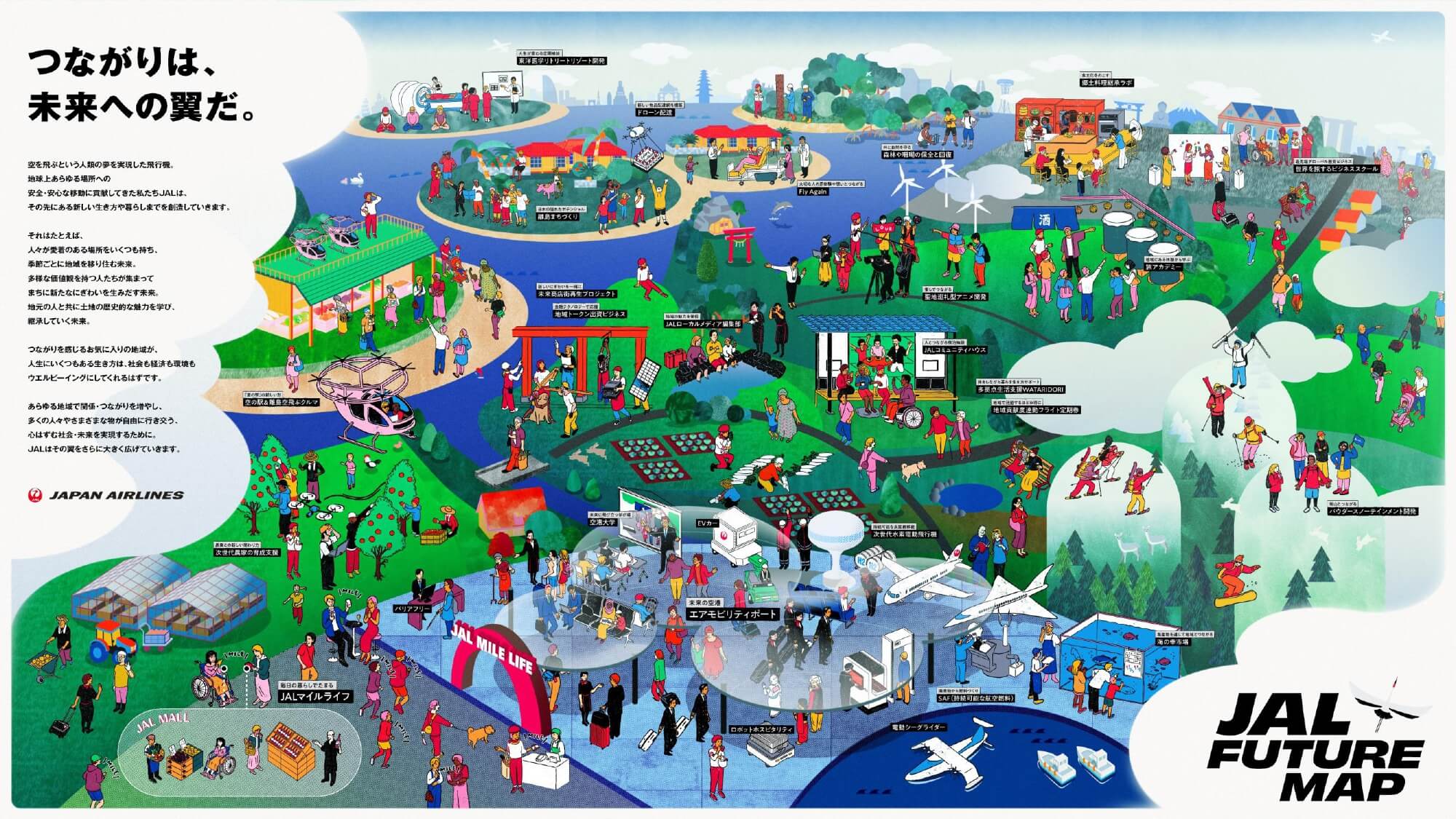

2024年7月に公開されたJAL FUTURE MAP。「関係・つながり」をイラスト化したもの

その根底にあるのは、単に関係人口の「人数を増やす」だけでなく「関わり度を高める」ことで、移動が人生を豊かにするという考えです。今回、国交省のプロジェクトとして採択された「つながる、二地域暮らし」のプログラムは、JALマイルで移動費負担を軽減し、都市部の住民が地方での暮らしを体験できる仕組みです。全国6市町*への移動を対象に今年9月から12月に実施し、持続可能な二地域居住モデルの確立を目指しています。

*北海道上士幌町、和歌山県(田辺市、白浜町、すさみ町)、香川県三豊市、長崎県壱岐市

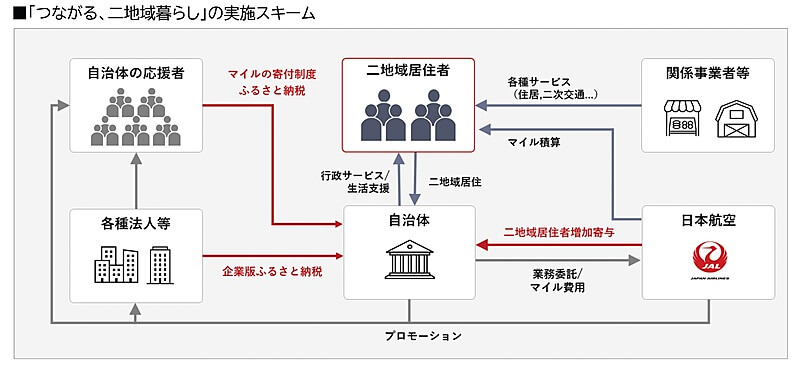

「二地域居住」は官民が連携して取り組む必要性があり、私たちは国土交通省の全国二地域居住等促進官民連携プラットフォームにも参加しています。「移動費用の負担をどうするか」「行政サービスをどう提供するか」といった社会制度そのものの見直しにも言及しており、移動費負担という最大のハードルを解決しながら、地域と参加者、そして事業者がそれぞれメリットを得られる持続可能な仕組みづくりを目指した実証プログラムなのです。

「つながる、二地域暮らし」Webサイト

https://www.jal.co.jp/jp/ja/dom/special/2chiiki/

*体験プログラム募集は8/4(月)まで

――「つながる、二地域暮らし」の具体的な内容は?

私たちは、移動そのものを喚起し、さまざまな地域に関わってもらい、その中で特定の場所に「ハマってもらう」ことが関係人口の本質だと捉えています。では、どうすれば地域にどっぷりハマってもらえるのか。それには、関係人口との関わりを日常化していくことが重要です。招待的なイベントで終わるのではなく、その人のライフスタイルに組み込まれている状態、つまり日常化された関係こそが私たちの目指すゴールです。

二地域居住は「移住への中間段階」ではなく「それ自体が終着点である価値あるライフスタイル」です。これは、人々の多様な生き方や働き方を支援し、ウエルビーイングの向上につながる重要な視点だと思います。ただ、二地域居住には現実的な問題があります。最大の課題は「あご・あし・まくら」と言われる食費・交通費・宿泊費です。そこでこのプロジェクトでは移動費用について、JALマイルを通じて参加者の負担軽減を図りました。ただ、これを継続的に行うのは難しいので、自治体の財源確保として、二地域居住の普及や地域活性化の応援者に対して、ふるさと納税を通じたマイルの寄付という仕組みを構築しています。本スキームを通じて、二地域居住を促進する自治体を日本航空が支援する形での関係人口増加を目指しています。

そしてもう一つ、観光促進の枠を超えた地域との関わりにも着目しています。各自治体と相談しながら単なる観光ではなく、地域にハマるきっかけを作っていく「つながり体験メニュー」を用意し、より深い関係性を築いてもらいます。自治体側も「二地域居住を進めたいけれど、どうやって人を集めればいいのか?」という課題を抱えています。そういった場面こそ「官民連携」が必要で、私たちはそのためのスキーム、パッケージの手段を提供しながら、どうやって地方経済を活性化させるか、関係人口を創出するかを共に考えています。この取り組みは今年度限りで終わらせるつもりはありません。移動費支援だけでなく、取り組み地域を広げていくことを視野に入れています。まずは6市町と国交省の枠組みでスタートしますが、これは長期的な視点での第一歩と位置づけています。

今回の6市町は、これまで当社とワーケーションなどで既につながりがあった地域を中心に、二地域居住促進を目指す自治体に手を挙げていただきました。なぜ広域性にこだわったかというと、広域でできることが航空路線網を持っているJALの強みであり、関係人口を広げていく上でも重要だからです。それぞれの地域には独自の魅力があり、例えば、上士幌町はこども園留学、三豊市は地元事業者の地域を巻き込んだ特色ある起業、すさみ町は「つり天国」として知られ、白浜町はワーケーションの聖地として位置づけられています。地域の「誰でもおいで」という漠然とした誘いよりも、明確な魅力やテーマがある方が響くと思っています。

実際に参加者の募集がスタートしているのですが、「行ったことがない場所」を選ぶ方が多いという傾向があります。つまり、ゆかりのある場所ではなく、地域の魅力そのものに惹かれた「非関係人口」の方々が参加されているのも現時点の興味深い動きです。

――「二地域居住先導的プロジェクト」への採択は、JALにとってどのような意義がありますか?

航空会社としてこれまで蓄積してきた移動に関するノウハウと、地域活性化への貢献を組みあわせることで、新たな社会価値を創造できる可能性を示したものだと考えています。地域側・参加者側・事業者側、それぞれのメリットが循環する持続可能なモデルを目指しています。まずは利用拡大が最初の入口ですが、その先には地域のコンサルティング的な役割も含まれます。地域の魅力を一緒に作っていくことも重要です。私たちは、特定居住支援法人*や市町村の動きも後方支援していきますが、最終的には地域に投資するスキームを巻き込んでいくことが必要です。住む場所や暮らし方など、二地域居住の受け皿となる循環システムを作るには、利用拡大、地域コンテンツの拡充、そして投資が三位一体となる必要があります。

世界で多地域居住を促進している事例を見ると、移動と居住、学校、仕事場が町の中に集約され、行った先で安心して暮らせるハコ、コミュニティ、場づくりができています。これが理想的な形だと考えています。私たちは、二地域居住を移住や定住とは異なる独立した概念として捉えています。複数の居場所を持つこと、これが二地域居住の本質です。居場所はひとつである必要はなく、世の中に何カ所あっても良い。いろいろな自分でいられる場所を持つことは、ウエルビーイングにもつながると感じています。

私たち自身は「移動のハードルを下げる」ことで関係人口の拡大に挑戦しているのですが、さらに「居住のハードルを下げる」ことによって、その関係はより持続可能なものなると思います。こうした場面で、エンジョイワークスは「地域コミュニティとの自然な接点を持つ居住環境の創出」…二地域居住の「ハード」を担うプレイヤーだと考えています。今後「居場所づくり」も連携して進めていく予定で、より豊かな二地域居住ライフスタイルの実現に向けて、自治体だけでなくさまざまな分野の事業者と横断しながら取り組んでいきます。*特定居住支援法人とは、二地域居住(複数の地域に生活拠点を持ち、行き来する暮らし方)を促進するために、市町村長が指定する法人。二地域居住に関する情報提供や相談、生活支援、地域との交流促進などを通して地域創生に貢献

――最後に、今後の展望について

この実証プログラムは、申し込み者数の成果はもちろんですが、移動費支援を掲げることで本当に二地域居住が増えるのか、その検証が最も重要です。ハードルは下げたけれど、実際にどうなのか。財源確保した分に相当する効果があるのかを掘り下げることも大切です。重要なのは、観光と旅行を切り離すこと。移動というと「旅」視点になりがちですが、地域活性に関心がある層へのアプローチや豊かなライフスタイルの実現に重点を置いていきたいと思います。

自治体の移住定住施策とも連携し、ワーケーションを実践している人たちやワークスタイル研究会、ノマドワーカーなど、さまざまな切り口からアプローチし、今後はより広域性に特化していきたいと考えています。私たちが目指すのは、「関係・つながり」が日常化している社会です。これを実現するには、事業として推進することと、社会制度として設計することの両輪が必要です。この仕組みづくりこそが、最も重要だと考えています。

あなたの「関係・つながり」の場所はどこですか?

―――地域と都市をつなぐライフスタイルがスタンダードになる未来に向けて、移動が人生を豊かにし、複数の居場所が人々のウエルビーイングに貢献する社会。そんな未来の実現に向けて取り組んでいきたいと考えています。

*****

(取材を終えて)

JALの「つながる、二地域暮らし」が目指す「関係・つながりの日常化」は、私たちエンジョイワークスが取り組んでいる空き家再生や地域創生に関わる事業の根幹にある課題と共通しています。地方に点在する空き家という「眠れる資産」を活用するには、一過性の観光客ではなく、継続的に地域と関わる関係人口の存在が不可欠。移動のハードルを下げることで生まれる「複数の居場所」こそが、空き家再生と地域創生をつなぐ重要な鍵となるでしょう。都市部の人財と地方の資源が有機的に結びつき、誰もが「複数の居場所」を持てる社会に。その実現への道筋が、確かに見え始めています。

□JALプレスリリース

持続可能な二地域居住モデル「つながる、二地域暮らし」が始動

https://press.jal.co.jp/ja/release/202507/008898.html

□エンジョイワークスが運営する「ハロー! RENOVATION」でのJAL関係・つながり創造部へのインタビュー記事(2025年5月6日付)

https://hello-renovation.jp/topics/detail/26473

2025/07/22

2025/08/05